PEER·为一教师养成计划在去年游学项目开展的基础上,作为先导今年上半年有序地开展了教师共学活动。经为一教育创始人、PEER特聘专家王小傑老师前期的调研推敲,也基于PEER教师社群每位项目参与老师的个人时间、学科、参学程度、参学基础差异比较大的特殊情况,游学将奔着既有重叠夯实,又有延续深入的原则,在进一步深切领会学习中华优秀古典文化精髓逐步琢磨夯实学问功夫的基础上,重点探讨和体悟中华优秀古典哲学和思想教育体系在现代工作学习生活中的应用。

PEER·为一己亥教师暑期游学项目是养成计划的线下拓展,也是PEER教师支持部门的特别项目,本次游学活动由北京市银杏公益基金会资助,PEER与为一教育联合主办,为一教育提供专业支持,并特邀王小傑老师担任本次游学随队导师。

近期我们将陆续推送参与游学的教师感悟手记,以飨读者。

第二次跟随PEER,跟着王老师游学河南。作为“二年级”学生,感悟更深,心更静,行动力应该也会更强。

我还是想用七夕晚上,在慧善寺影壁前结营茶会的上那几个关键词来写写我此行的收获与思考。

阵痛

缘由

我并不是一个很认真的学生,行前阅读材料没读完,共学时只准备了自己负责的那部分内容,在其他老师讲解的时候,我听得也不够认真。

我觉得自己作为英语教师,关于《论语》、古文其实没必要懂那么多,知道大概意思就可以了。甚至在游学的前两天我都是这么认为的,学习任务安排得这么紧张,如果不懂取舍就会让自己非常累,认真学对自己有用的东西,其他的可以稍微“偷偷懒”。

八月三号晚上共学,在讲解《论语》的时候,没想到王老师还是要求大家逐句讲解集注,而我在共学复习时临时分到的任务不是我之前准备的那些句子,是我认为最难讲解的:“吾十有五至于学,三十而立四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而随性所欲,不逾矩。”当时我没有认真去查资料,集注内容也没讲。

击中

轮到我讲解的时候,我就坦言这句没有准备好。王老师在总结时说:“你不是过几天就要去沙漠了吗?可以好好放松一下,这几天还是认认真真学。”我当时还不以为然地回答:“去沙漠也很累的。”

“至少大脑是可以放松的。生命的每一天都是宝贵的,这样的学习机会也很难得,我非常真诚地带着大家学习,希望大家也珍惜。”

当时我突然就有一种被击中的感觉。如果王老师稍稍松口说英语老师可以放松要求,我可能就不会有接下来的阵痛感。而王老师偏偏没有,而是所有人的要求是一样的。确实,既然来到这里,只有清空了自我,才能达到更好的学习效率!晚上回到房间,我就写了一篇深刻的反思。

反思

次日参访白马寺,偶然间听到王老师说“不读宋史,做人还差一大截”,我当时赶快拿出笔记本把这句话记了下来。脑海里闪过很多我与儿子、丈夫、同事及周边的人发生矛盾的不和谐的画面。

自认为为人处世、待人接物很不错的我,热情、乐观、能干、善于学习、经常会为他人考虑的我,其实离做人还差一大截!王老师安排的所有学习任务、参访、听讲座其实目的都是直指“为人”,镜子很多,关键我愿不愿意照?经历了这种内心的挣扎和阵痛之后,我对于这次游学有了不一样的认识,对待学习的态度也截然不同了。

晨练八段锦

何以为师?

所读书篇

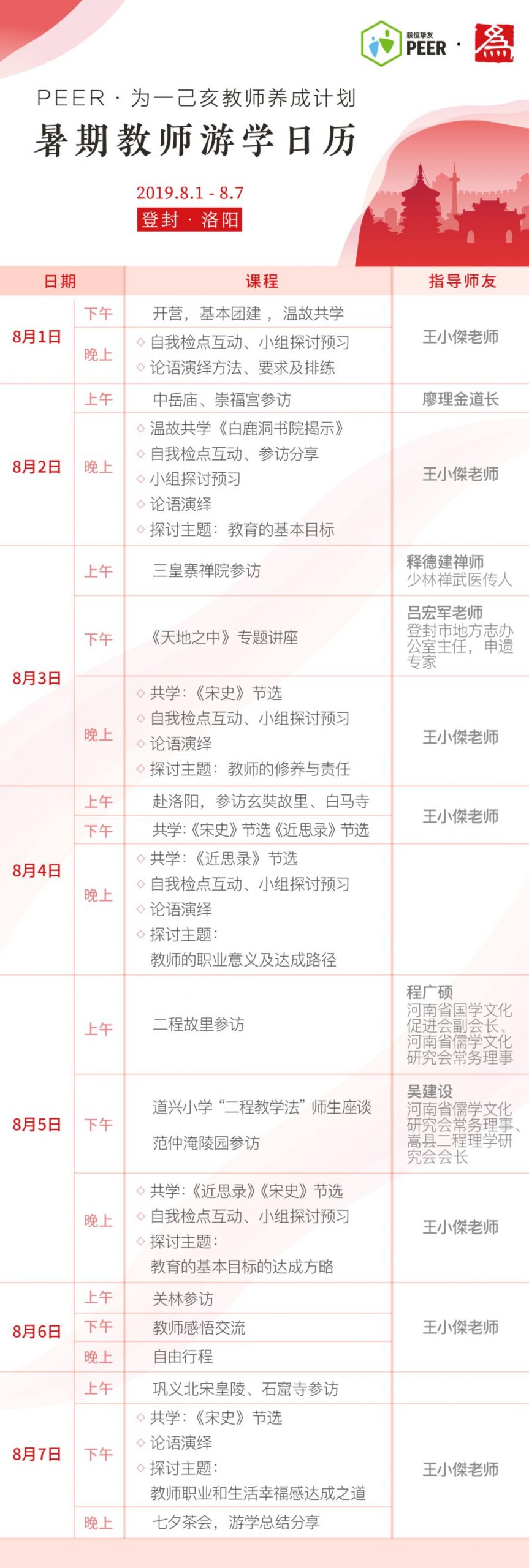

回想这次游学经历的一切,从线上共学《四书章句集注》,到登封、洛阳参访,走进中岳庙、崇福宫、白马寺、二程故里、道兴小学、范仲淹陵园、北宋皇陵、石窟寺,三皇寨禅院,读《白鹿洞书院揭示》、《人类一思考,上帝就发笑》、《如何阅读一本书》,个人或小组合作解读、演绎《论语》,共学《近思录》、《宋史》,听吕宏军老师讲《天地之中与中化文明》,在中岳庙听廖道长介绍道家文化及中国历史,小组自主导游,还有王老师的随时讲学和答疑。

整个学习过程既有精心安排的学习内容也有很多生发的内容。学习场景的切换、学习内容的变化,每个人的感悟自然不一样,生发的问题更不一样,王老师一直担任引导者的角色。

无力感

我也总说老师就是一个引导者,但是我自己很多时候就是一个知识的灌输者,课堂上我的讲解多数是根据课本内容而来,不是由学生的问题生发出来,我也没有给学生创设各种各样的学习场景,提供丰富的学习资料。学习内容的单一、学习场景的固定,老师的引导不到位都直接导致了学生学习兴趣的丧失。

做教改这几年,我做过很多教学、班级管理的尝试,也有小小的突破但是对于课堂教学,很多时候更多的是无力感。这种无力感源自于学生英语基础弱,无法实施正常的课堂教学;来自于大班额教学,学生层次参差不齐;来自于学校种种规定的束缚,这都是我之前常常抱怨的。

何以为师

可是经历了两次游学,从王老师身上,从整个的课程设计中,我体会到最最根本的原因还是在我自身。我没有王老师那样广博的知识,可以融会贯通、深入浅出地讲解,更没有用心地去设计课程,对于学生的要求宽严的把握更是处理不好。

在二程故里,王老师让我们仔细观察大夫子程颢、二夫子程颐的画像。导游介绍说:“大夫子性格温和,温婉如玉,听他讲学学生有如坐春风的感觉。二夫子则性情刚硬一些,对弟子们的要求比较严格。”了解了二程的性格之后很容易就能区分两位夫子了。

王老师说二夫子更适合做老师,当老师就得要严格。的确,我之前的阵痛感也是源自于王老师的严格要求,我真正感觉到了带有一定压力的学习才是真正有效的学习。

何以为师?精心的课程设计,广博的知识,对学生的严格要求,合适的脚手架的搭建,虔诚为学生付出的态度,不断引发学生思考的能力,更重要的是所有的一切要归结于行动力。

王老师对我的评价是:“你是一个有力量的人,你最大的优点就是你的行动力,最大的缺点就是总说自己不知道。不需要知道太多,做就好了!”

我认同要行动,但是相关知识储备还是非常重要的,我非常清楚自己的文化底子太薄,回想起来自己这几年有幸得这么多贵人相助,做了一些事情。但是这次游学,我深刻地意识到自己在行动过程中遇到的种种困难,其实是因为我走得太快,而底子太薄所致。接下来如何行动,我已经有了大概的方向。

敬畏知识

敬畏

“敬畏”这个词平时经常会提及,游学最后一天我们参访了石窟寺,听完导游全程讲解完之后,王老师又带我们看了几尊有代表性的佛像。尽管前一天我才去过龙门石窟,浏览了大大小小成千上万的石雕佛像,感叹古人的智慧和当时统治阶级对宗教的重视。

当站在石窟寺那尊有着一千多年历史的石雕佛像面前,我突然就萌发了一个想法并脱口而出“要敬畏知识”。志丹问我为什么会有这样的感慨。或许这是我很多想法、很多经历的瞬间凝结。

以前读书,就觉得是读书,参观就是参观,跟着王老师游学,《论语》、《宋史》……一尊佛像、一个石雕、一座陵墓在王老师的解读下都似乎有了生命,为什么是这样?对现实、对家庭、对个人有何意义?每一次的解读都能引发我的深度思考、直击心灵。

我以前之所以觉得历史无趣,看历史遗迹、博物馆总是走马观花,是因为我没法深入得去了解它背后的故事以及它与自己的联系,而一旦某种链接建立起来,对它的敬畏之心便油然而生。

推己及人

我又想到了我的学生们。我大部分学生都不太喜欢读书,上课睡觉、发呆,眼神暗淡无关,有时候我真心疼,而自己能为他们做的事情少之又少。

我突然在想:如果这些孩子也能遇上一个像王老师一样的老师,或者我能成为像王老师一样的老师能给知识赋予生命,让孩子们感受到知识的鲜活,他们是否也会如我一般,带着敬畏之心去学习呢?又岂不会不认真学习呢?

七夕茶会结营,王老师寄语大家“读书、做事、做人”,“顺序、效率、为一”,回想起去年到今年游学经历的一切,似乎更明确接下来我该如何行动。