县域高中生的作息是紧张的,随着天气变热,高考、学考、各种模拟考都一起“挤”进四四方方的教室里。

炎夏的热浪夹杂着考场的压抑与不安,生命在此拥堵发酵。友毅思的到来像一片清新的氧吧,当我们看见彼此时,呼吸轻盈,生命的河流变得通畅……

友毅思导师:何莲洁

我“逃离”,再“重返”

一路颠簸。穿过一条条狭长而拥挤的马路,地图上的路标逐渐模糊,残存的瓦楼写着大大的红色“拆”字,鞭炮声四起,群山间回唱。路边有很多烧纸的人,咿咿呀呀地哭诉。后来学校的老师告诉我,这边老人太多,遍地的丧葬店,隔三差五就能听见吹拉弹唱。

死亡随意而密集,盘踞在大山角落村镇的每一处,年轻的生命在这里显得扎眼,却无处安放。

再沿着小路往前走,横着一条破败的小桥,桥下水草芜杂,小溪蜿蜒,和远方的大山交相辉映。这是我每天去学校都要经过的地方,第一次经过时被这般风景吸引,驻足留恋,后来在日复一日的匆忙中忘记了它的存在。

等我后来再想起它时,看见的已不再是高山,而是一座座、一层层阻碍我们出行的高墙,它变得那么讨厌,又那么让我感觉无力。

正安的山

兴许是这座大山让我联想到自己小时候在烈日下,玉米粒铺满柏油路,太阳虚浮,马路金黄,沥青的味道刺鼻,让人呕吐——往前看,是看不到尽头的玉米粒;再往前看地远些,是翻不出去的大山。沉甸甸的背篓压在小小的肩头,不是丰收的喜悦,而是生命的孱弱,那时的我能想到的唯一的对抗大山的方式,即是逃离。

这种熟悉的“逃离感”在和学生的对话时常出现——每次问到他们想去哪个城市、哪个大学,“不知道去哪里,但想走出大山”是高频回答,而考学被看做唯一的武器,上面附着着个人的认同、价值观以及尊严。我也曾如此深信不疑。

两年前,我考研失败,被象牙塔“吐”进社会,在一所还不错的国际学校工作,生活困顿,意义匮乏。那段时间,我对自己的工作、对那里的教育充满了质疑,每天疲于奔命地扮演着名为“教育”的游戏,与世界、与他人、与自我没有任何真实的链接。

在这场虚假繁荣的教育游戏里,我是格格不入的那一个,内心一直有个声音在告诉自己:你不属于那里。在反复的挣扎后,三月底,我辞职来到PEER,以友毅思导师的身份来到正安二中。

第一次到学校,正好碰见学生们大课间,熟悉的跑操音乐响起,前排的同学举着红色的班旗,蓝色校服构成一个个方队,脚步声伴着口哨节奏稳步前进,在四面环山的寂寥里,显得欣欣向荣。

而后是一些腌臜难闻的厕所、奇形怪状的虫豸、遍布村镇的快递、家徒四壁的房间、霉烂斑驳的墙壁、无处安放的身心,以及随之而来的羞耻感和自我批判——这不是你曾经生活过的场景吗?为什么离开后就不能重新适应?这不是你自己选择的吗?曾经信誓旦旦的自己去哪里了?为什么你这么娇气?……

这一连串的自我批判和最初的预想相去甚远,我原以为我不可战胜,或者会越战越勇,越挫越强,没想到在这一地鸡毛里,理想迅速湮灭。

我从家乡,逃到城市,再从城市逃回“家乡”,发现自我在这里早已无处安放。

不得不承认,我花了很长的时间来适应这里,这些“不适应”逐渐集成一块块生活里的“硬疙瘩”,它们无处不在、无孔不入,不经意间便硌得你生疼。

只是,这一块块的疙瘩、一次次的阵痛,在和同学们的对话中,一次次地被接纳、被溶解。他们让这段无处抵达的“重返之路”充满温情,我们的生命在这条小道上流动,流地很远很远……

你在彼岸,关照在此岸

在长沙友毅思导师线下培训那几天,我头脑嗡嗡作响,构思着要如何带领学生开展行动,满心期待。

这样的“余热”并没有持续太久,在进入到县中的局部,意识到自己能力有限之后,之前的完美构想全部被打破。再看到培训期间的会议记录,我从众多关键词(链接、共识、退出机制、附近…)里筛选出一个——看见。

梁鸿在《出梁庄记》一书中说:“一个词语越被喧嚣着强化使用,越是意义不明。与其说它是个社会问题,倒不如说它是一个符号,被不同层面、不同阶层的人拿来说事儿。

人们抱着‘奇观’的态度去观看,既泪流满面、感叹万分,又事不关己、冷漠无情。只有轰动,而没有真正的事件。”

或者说,只有喧哗,而没有具体的人。而当我们面对真实而具体的人时,他们如同万花筒,变化莫测、千人千面。在这种情境下,任何一种简单的归类都显得太过轻率。

我想透过“小镇做题家”的称号、“县域中学生”的身份、“深蓝色校服”的包裹,去探索、去体验、去感受那些千篇一律标签下他们具体的生活。

作为一个外来者,一个陌生人,想要看见他们生活的细部并不容易。

第一轮的报名表提交上来,学生们的回答带着些语文阅读理解答题的“规范”。我像一个侦探,在这些“标准答案”里抽丝剥茧地去看清答案背后人的真相。也许是长期的“伪装”让他们习得了无意识隐藏自己,我的“侦探工作”并不顺利。不禁想起维特根斯坦所说的:“语言的边界即是世界的边界。”这些“标准答案”把他们与真实世界、真实的自我隔绝开来。

这是我的第一次看见,那时的我有些急切,有些慌乱,努力擦去眼前的薄雾;他们还在探头探脑的阶段,勇敢的小孩自告奋勇、吐露真诚,更多的小孩还披外界的“保护壳”,小心翼翼、探头探脑。

我在一旁静静等待,期待着一切的发生。

小小和学生在一起

摘下一层外壳,生命开始流动

社团建立初期,女生普遍和我更亲密,在那之后的接连好几天,每天都有女孩来找我聊聊天,而那几个男孩则是远远地驻足观望,为了打破这种隔绝,我开始创建一种高中生氛围的场域。

进入他们的语境,使用相同的话语,“小包”、“辉哥”、“老大”是他们之间的称呼,也成了今后我们之间的绰号。

“老师……”

“怎么又叫我老师,你该叫我什么?”

“小小…老师”

“还是老师?”

“小小姐姐…”学生有点害羞地挠挠头,最开始还不太适应这样的称呼。

也许是当我以“老师”的身份介入时,他们会自然而然地代入师生之间的角色关系,于是尊重老师、帮助老师、顺从老师成为理所应当,我不喜欢这种理所应当。所以每次有小朋友叫我老师的时候,都会发生以上的对话。

从“老师”、到“小小老师”、再“小小姐姐”和“小小”,我们称呼的变化,暗示着关系的变化,横亘在我们之间的隔膜开始一点点褪去,取而代之的是他们的童年的印记、学业的困惑、情感的纠葛、家庭的束缚、未来的迷茫,那些关于他们的故事…

我不会心理咨询,也不直接给建议,当他们倾吐的阀门打开时,我能做的就是尽量保持“在场感”,在他们被情绪的洪流裹挟时,像镜子一样去照见他们,最重要的是,让他们自己看见自己。

看见自己,是面临结构性困境的唯一解,我们不需要自上而下的虚假同情,我们不是生活中逆来顺受的被动接收者,我们有主观能动性,可以创造、可以选择,即便是带着镣铐去跳舞,我们的人生故事也仅由我们自己去书写。

正安二中PEER社日记板

“叮叮叮…”

一个女孩小Y在打完上课铃声后迟迟不愿离开,那天刚结束社团成员的第一次见面会。她有些局促,勾着背,眼神闪躲,看得出想给我说些什么。我和她的破冰很顺利,源于我赞美了她画的小人。

在那之后,她带着紧张,吞吞吐吐开启了对话,仍不敢直视我的眼睛。现在回想起第一次和她的对话仍历历在目——想写小说但不敢动笔、想学艺术但父母阻挠,还有好多内心隐秘的角落。她带给我的震颤久久不能平静,我明白了她的软肋和勇敢、自嘲与自制,明白了她为何眉心紧凑、眼神闪躲,明白了她对艺术的热情,更明白了她何以为她。

后来我们又聊到了MBTI。

“你是infp吗?”我一口猜到。

“对,敏感又内耗,特别烦人,特别敏感、纠结。”

“你猜猜我?”

“你应该也是i,虽然平时嘻嘻哈哈很活泼,但能感受到你在面临很多学生的时候有点局促,是那个绿老头?”她如是说。

“你好细致的观察,很多人都会说我是e人。所以你的敏感不一定是坏事,把它看做优点,其实是你觉察他人情绪的敏锐,是你的共情力,是优势和擅长。”

说完这句话我和她对视了一眼,看见她眼睛里闪着光,那种迷雾褪去后的清楚。

那段时间,她成天来找我,当父母阻挠她学艺术之后,她在学业上彻底摆烂,觉得这里是她的避难所。我会和她一起出谋划策,天马行空地头脑风暴,想象着那些重学艺术的日子。

之后每次见到她都会问,“怎么样?这周回去说通你爸爸妈妈了吗?”,得来的是摇头加沉默。后来问得多了,她的反应从摇头变成了“他们还是不答应”的无奈。再后来,避难所被班主任发现了,她晚上再也没出现过。

最后一次见到她是某天课间我穿过操场去打印东西,她站在教学楼下,远远地看见我,我们招着手朝彼此飞奔过去,给了她一个大大的拥抱。

“好久没有看见你了,最近咋样?”

“我妈妈这会在跟班主任沟通学艺术的事。”

“太好了!!!他们答应了吗?我真为你开心呀宝!”我激动地差点蹦起来,好像我才是小孩。

“还不知道,如果答应的话明天就出发去贵阳集训了,估计就见不到你了。”她仍和第一天那样,局促着。

“我给你买了小礼物。”

“我也给你买了小礼物。”

道别后,我看见她走向班主任和妈妈,耷拉着脑袋,旁边两个大人眉头紧蹙,唾沫横飞。我第一次希望第二天下午的会议不会出现她的身影。

第二天,天气逐渐变热,小小的空间里人头攒动,我努力捕捉着她的身影。

“小小,小Y去集训了,让我帮她请个假,之后下午都不来了。”

“太好了!”终于听见了这句话,心里的石头落地。

没有离别的伤感,没有道别的遗憾,未展开的故事会以其他形式继续发生,我们如是期盼着……

我清楚地看见你

弗洛姆在《爱的艺术》中论述什么是“爱”时说,“奉献并不一定意味着他为他人牺牲生命,而是意味着他把自身有活力的东西给予他人,他给他人以快乐、兴趣、理解、知识、幽默、伤感——把他自身的一切充满活力的东西表现出来并具体化。

因而,献出生命的过程,使他充实了另一个人,他通过增强自己的活力感而提高了他人的活力感。他不是为了接受而‘给予’,‘给予’本身即是一种高雅的乐趣。但是在这个过程中,他不能不带回在另一个人身上复活的某些东西,而这些东西又反过来影响他。在真正的‘给予’之中,他必须接受回送给他的东西。因此‘给予’隐含着使另一个人也成为献出者。”

这段论述是对我的友毅思行动最好的概括。其实是我在自我探索道路上被他人看见后,才看见了自己,生发出内在的生命力后,也顺带着拥有了看见他人的能力,像涟漪一样,由此及彼,荡漾开去……

我并未将“接受”作为目的,持续“给予”的同时,一些意料之外的“种子”悄然萌发。

我和同学们的相处往往发生在下午和晚上。白天,面对鸡毛蒜皮的“小事”和胡搅难缠的“大人”,我的内心渐渐撑起一面坚不可摧的雨伞,外面穿林打叶,戈矛敲击折落,雨伞难免千疮百孔。

有一天晚自习我情绪低落,满眼通红,电量耗尽,又恰逢结项彩排,拖着身心俱疲的身体实在是没劲儿。看到我这样后,小包和LL便充当起“组织者”的角色,让我先休息。他们很能觉察这样的时刻,在我电量耗尽时,一次次地给我撑伞,高高低低,错落有致。

此刻友毅思的项目已经结束了,我坐在书桌前回想我们的故事,那些悄然萌发的种子不经意间长成了大树,当我蓦然回首,木已成林……

越发坚信他们看见了我的看见,只是有不同的反应方式,有人否定,有人感动,还有人学着给予别人看见。

友毅思学生的结项展览

离开前几日,H哥找我确定结项的事宜,顺带问我什么时候离开、是否还会再来,在给了他否定的回答后我又邀请他明年毕业报名参加E计划。

“小小,你太高估我了,你觉得我进得去吗?”

“你有自己的思考,有好多的优势和擅长,可以去试试。”

“小小怎么一天油嘴滑舌。”

“我是真诚地在看见你,怎么不接纳我的看见。”

“哎,主要是平时被他们喷地太多了。”

我心里一阵咯噔,鼻子酸酸的。

“明年见。”

“明年见。”

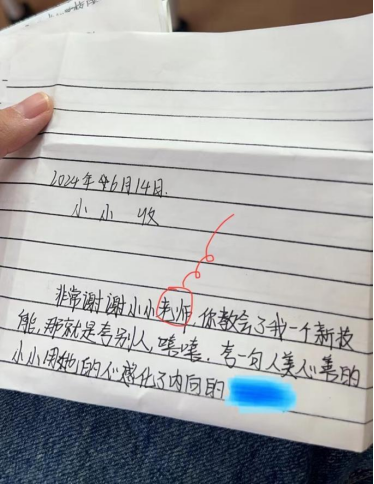

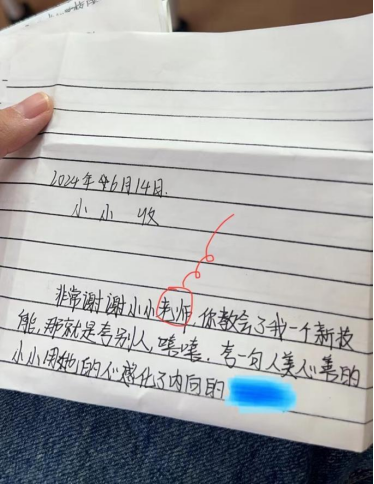

离开那天学生给写的信

一个失败教育者的自圆其说

洋洋洒洒写下关于友毅思的记忆,你可能好奇,学生到底开展了什么行动?又解决了什么问题?他们从中习得了哪些能力?了解了什么议题?友毅思又到底是什么?

别急,说来惭愧,我带领的学生行动做得并不成功,急急忙忙却并不深入。

友毅思作为PEER的众多项目之一,以联合国可持续发展目标作为大的背景,鼓励学生发现问题、了解问题、解决问题。

作为友毅思导师,我的工作也遵循着这三个步骤。在校园生活中,县域学生被倾听和看见的体验极为稀缺,几个行动小组设置的留言墙、手印横幅、“刻板印象”标签板,往往演变成一些同学给自己的“祝福板”,仿佛通过在这片小天地上留下名字和祝福,就能够在这里找到立足之地。

学生聚集在留言板前

通过PEER社团的形式和友毅思的项目,我们能够提供给一个让他们可以安放自己的场域,找到自我认同和归属感,再将对自我的认同扩散出去,由照见自己到照亮他人,由认识自己到改变世界。

结语:是你们好,不是石头好

一颗石子投进水里,层层涟漪随之荡开;石子若扔向地面,便激不起任何波澜。

“看见”便像是这石子,所以,不是石子好,而是你们本身就很好。

那就让我们一起把小石子扔一颗,再扔一颗,让涟漪再荡地远些……

友毅思导师招募周期

招募期

2024年5月19日-2024年7月20日

第一轮:5月19日-6月9日

第二轮:6月10日-6月30日

第三轮:7月1日-7月20日

(每批次招募结束后5天内完成审核)

友毅思导师工作职责

运营社团:在校内,运营PEER社,依托社团开展友毅思项目。

带领行动:带领学生行动小组,发现校园/周边社区/县城中的真实问题,围绕可持续发展议题开展8周的公共行动。

赋能学生:设计工作坊,为学生行动/团队形成赋能。

我们期待的申请人

共同特质

职业性:具有职业精神,能够及时有效地完成工作,对目标保持善始善终的负责态度;

共情能力:能共情县镇教师、学生、家长的工作生活情境,理解PEER工作人员项目推进需求;深刻理解他人的境遇;共情教师学生工作人员其一。

协作精神:有协作精神,尊重开放,包容多元。

反思精神:在工作中以平等、尊重、开放、多元、包容的态度应对不同关系与情况。

加分项

l 有一定的公共行动、可持续议题实践经验;

l 自我调节能力强,能够适应在县镇环境长期生活。

答疑请添加小P(peer0101)

备注「长期志愿者招募」

期待你的加入

成为PEER月捐人吧!

我们诚邀您成为PEER毅恒挚友月捐伙伴,持续支持团队工作,一起坚韧有力地发声、行动。机构月捐资金将作为非定向资金支持PEER的发展,用于PEER空间、冬夏令营、议题研究等单个项目,必要时用于机构管理、传播与筹款,更长久可持续地服务县域中学生。

我们希望每一位机构月捐人,都是出于对我们工作的了解与信任,是对我们的议题倡导、实践、机构使命深度认同的持续捐赠者;感恩前行路上遇到同频的你,我们各自努力一起向前。

「认识自己,改变世界」

扫码成为PEER毅恒挚友月捐伙伴

关于PEER毅恒挚友

PEER毅恒挚友是致力于促进中国城乡教育公平、改善中国欠发达地区教育资源、并发展博雅、人文与素质教育的非营利组织。

截至2023年10月,PEER 在湖南、贵州、陕西、甘肃、广西、湖北和吉林的30余所初高中累计逾164次服务-学习寒暑期项目和专题项目,短期项目直接服务学生约11000人,参与项目志愿者逾1890人。

自2015年起,PEER 在湖南、广西、贵州的11所中学设立了自主设计的“PEER空间”,围绕中学生成长提供长期支持。每个空间驻扎1-2位长期志愿者,和中学生共同营造学习空间、生活空间和公共空间。