第二期教师社群读书会从四月开始,至此六期阅读交流会全部顺利结束。这篇文章将带领你走进第四章至第六章的阅读交流会,你将:

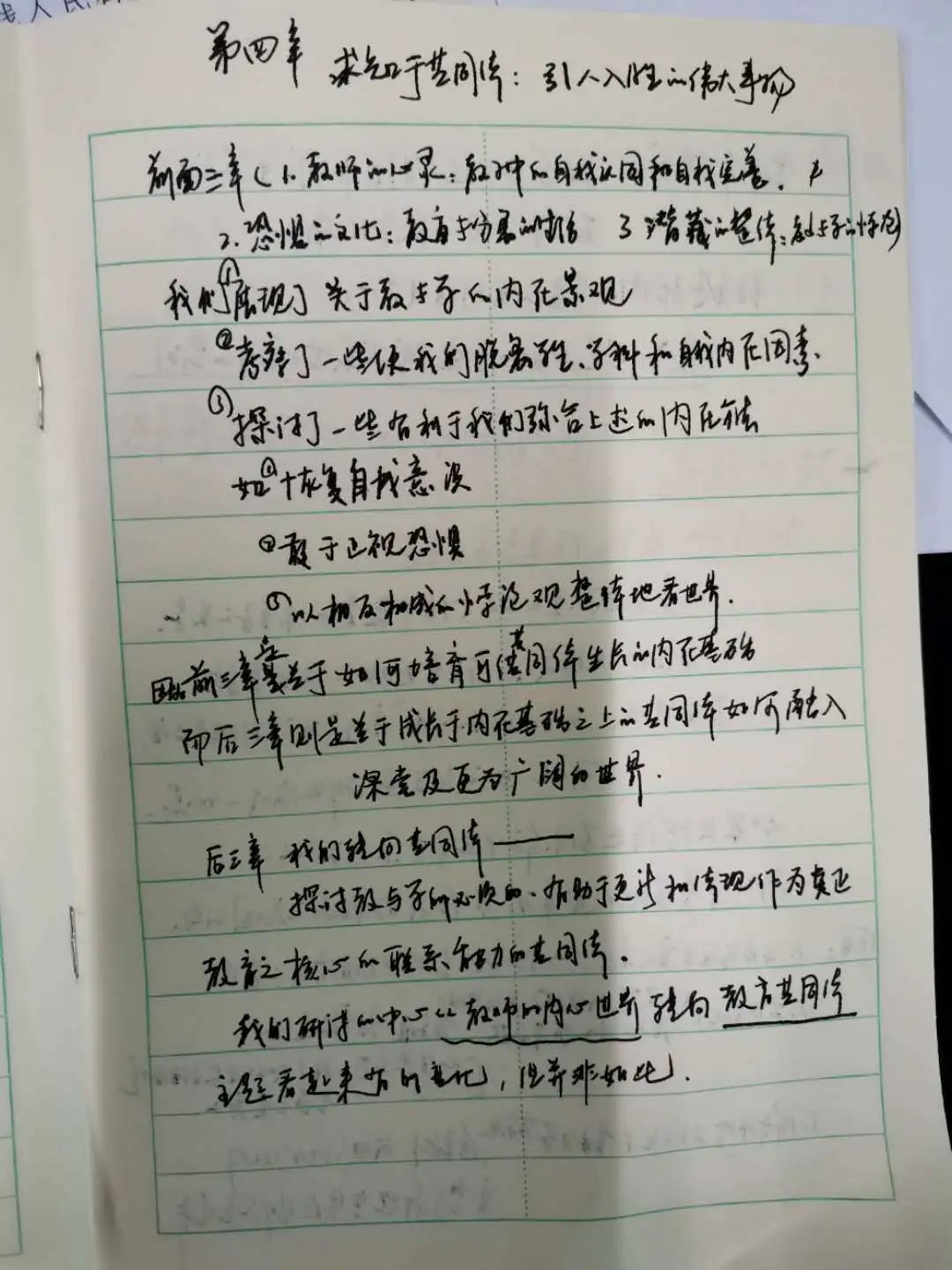

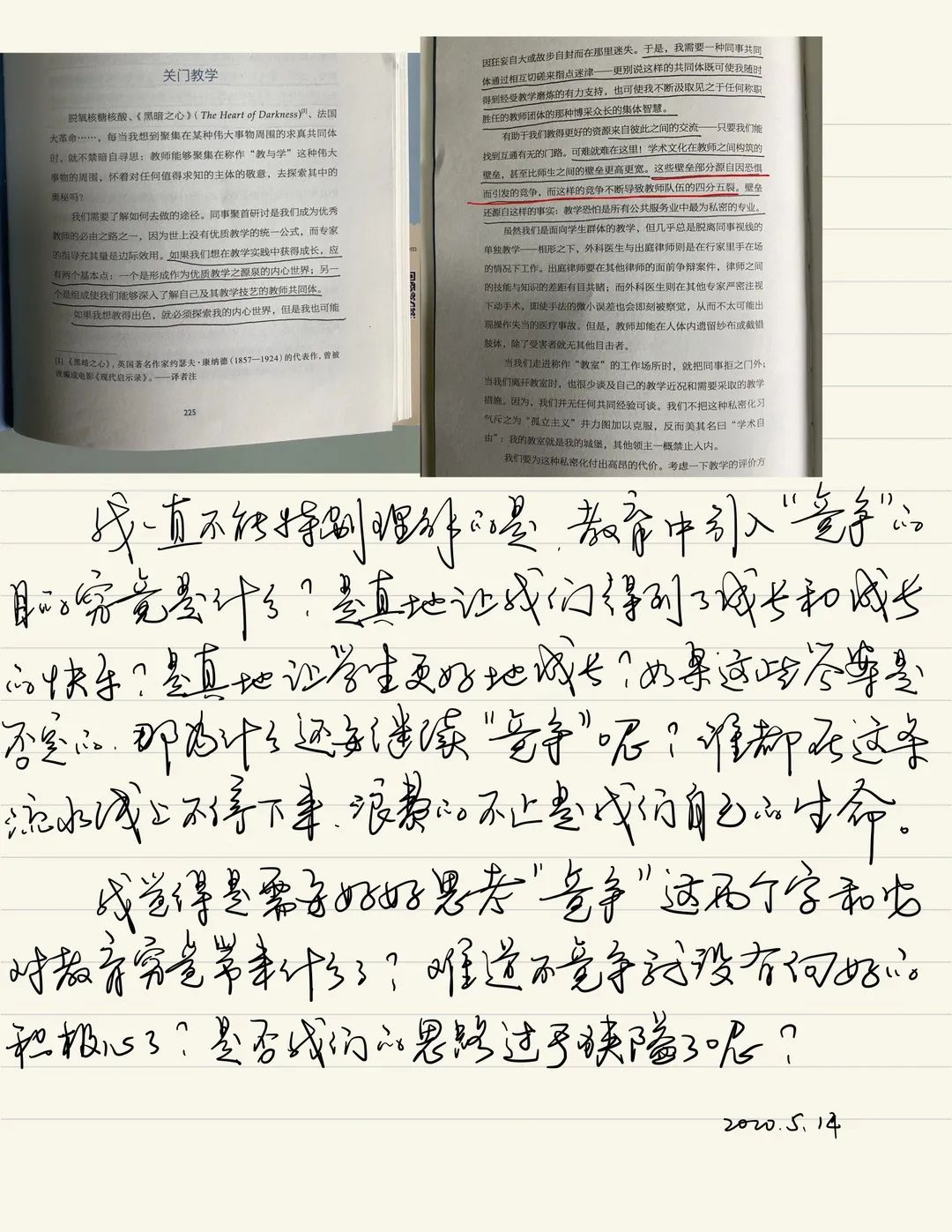

- 了解《教学勇气》第四至六章内容概要 (附书摘&老师的阅读笔记);

- 体验交流会中的部分活动;

- 知悉老师们围绕这本书、结合自身经历,所产生的思考和交流。

让我们一起求真、求知

第四次阅读交流会

真理是永恒不变的吗?

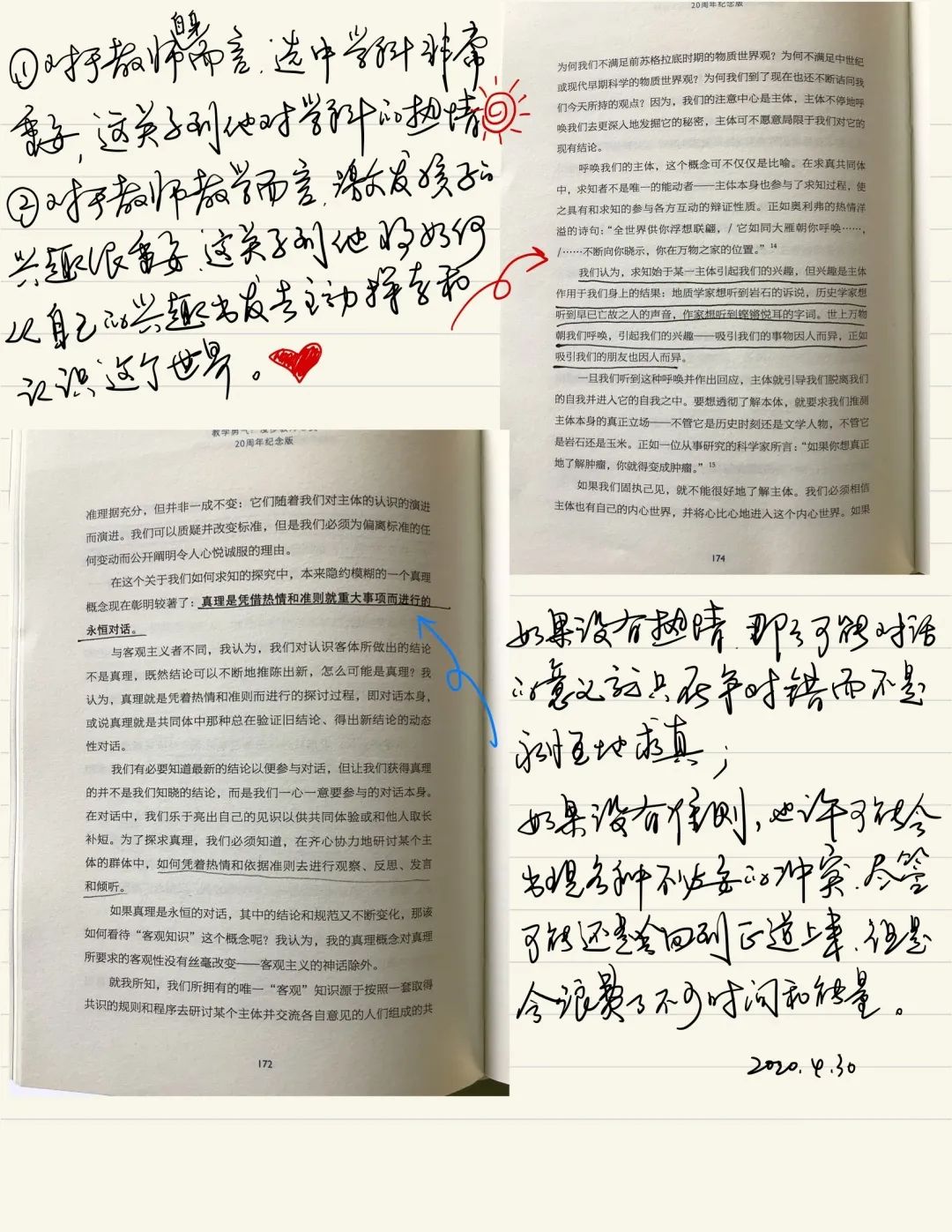

《教学勇气》的第四章——求知与共同体,引人入胜的伟大事物——向我们揭示:“真理是凭借热情和准则就重大事项进行的永恒对话。”简而言之,真理是我们不断探索的对话过程,总在验证旧结论,得出新结论的动态性对话。在书中,作者也称之为“伟大事物”(伟大事物是求知者永远聚集在周围的主体),而且伟大事物是有自己的生命和内心世界的,并且具有超然性的秘密,即永远能保留自己的秘密而让我们的了解顾此失彼。

我们如何认识“伟大事物”?

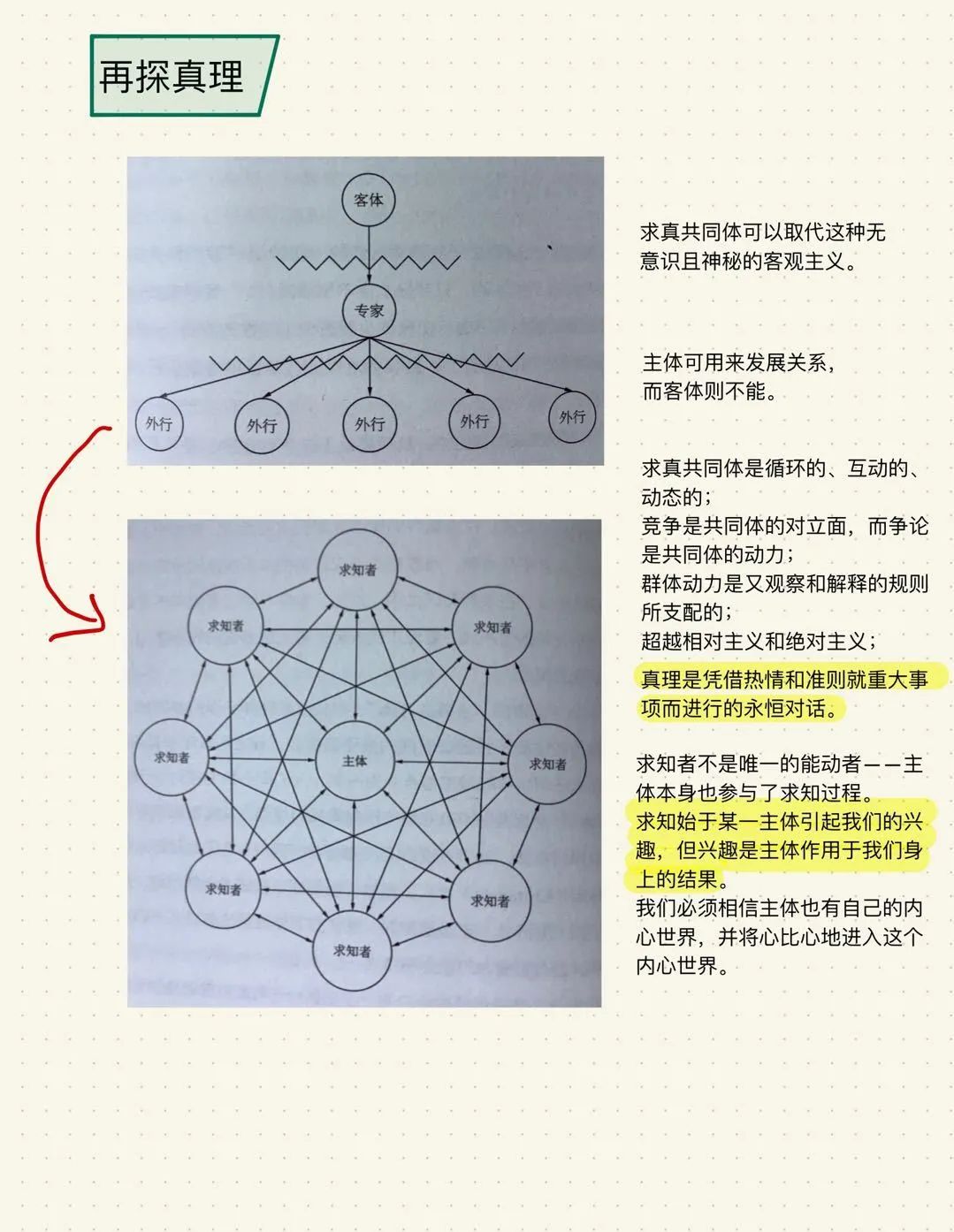

“教学就是开创一个实践求真共同体的空间”,现实是共同体相互联系的网络,我们在共同体中求知,教学,学习,认识现实,认识伟大事物。在求知求真过程中往往会遇到一些阻碍,例如这个过程往往是不可逆的,由客体(“事实”)→专家(客体的传播者)→外行,知识向下流动却阻碍主观性向上回流。

我们要建立一个怎样的班级共同体,才能更好地求知求真?

在第四次交流会中,老师们互相分享对第四章阅读的感想,并且配合上一个自己最喜欢的运动肢体语言,之后进行了两轮的主题辩论。

①教学设备和师资力量,哪一个更重要?

②学生在校园里做好事,是鼓励默默无闻,还是公开表扬?

面对第一个主题,起初老师都认为心里会偏向“师资力量”,没有太多可辩论的,但在真正代入到“教学设备”的对话中,却有了很多新的发现。

教学设备给了你学校的大氛围,教学设备促进教师的更新。以前的黑板粉笔时代,到现在网课时代的变化,如果老师故步自封,教学设备的阻滞,而且也会对学生造成阻碍,影响对现代的认知。

好的教学设备可以节省老师的时间,在师资力量相同,时间更多,研究的东西也越多,给学生带去的东西越多。在香港学校内有专门的职位,来学习,关注,引进先进的教学手段,而后给其他老师做培训,这样可以弥补一线老师比较缺乏足够时间来去学习。

私立和公立学校的迭代速度不同,有些校长关注信息技术,拿到前沿的教学技术,但在试用过程发现:1.高年龄的老师学习起来比较复杂, 2.损坏率高于使用率,后续的维护。部分教师:1.学习能力不同 2.对资源的珍惜心理,小商小贩的心理难以突破。

(老师们的发言节选)

接下来是对阅读文本做解惑与深入探讨

p.165 关联性求知遭人误解的特征“将人类的联系能力转化为别的物种望尘莫及的一大优势”这段话是什么意思?

主体与求知的关系是交叉立体,我们只有在共同体才能认识自己,对认知的解惑。

摒弃闭关修炼来认知,强调求知者和主体的立体交叉关系,去拥抱和他人的对话。

P176倒数第二段:“这里所说的‘伟大事物’,是求知者永远聚集其周围的主体——不是研究这些主体的学科,不是评述这些主体的文本,也不是解说这些主体的理论,而是被视为主体的事物本身。”——请问这是不是指的就是我们所说的“大观念”?

比如氧气,氧气瓶,连接的思路都是伟大事物。根据你的求知目标来决定。不是强调某个知识点,而是大观念。氧气瓶用途→物质决定用途

冲突+如何帮助学生意识到冲突其实是帮助自己更好的了解自己和对方而不是多了一个敌人?

场景+戏剧。冲突的定格,有什么感受,发现?带领学生回顾自身的成长经历,会发现很多成长建立在冲突下。主要以故事和他真实的经历相连接。

(老师们的发言节选)

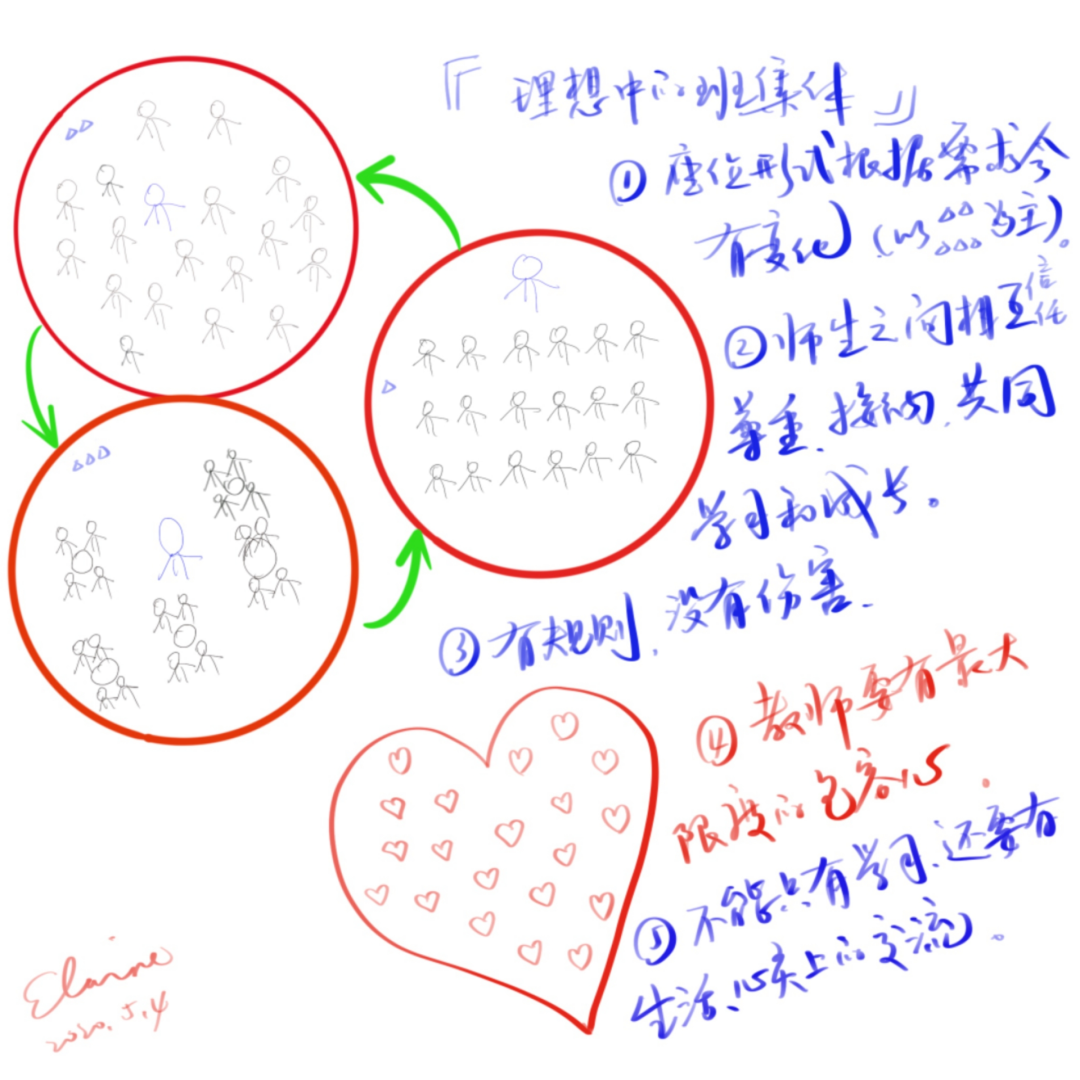

“教学就是开创一个实践求真共同体的空间”,那么你理想的班级共同体是什么模样的呢?

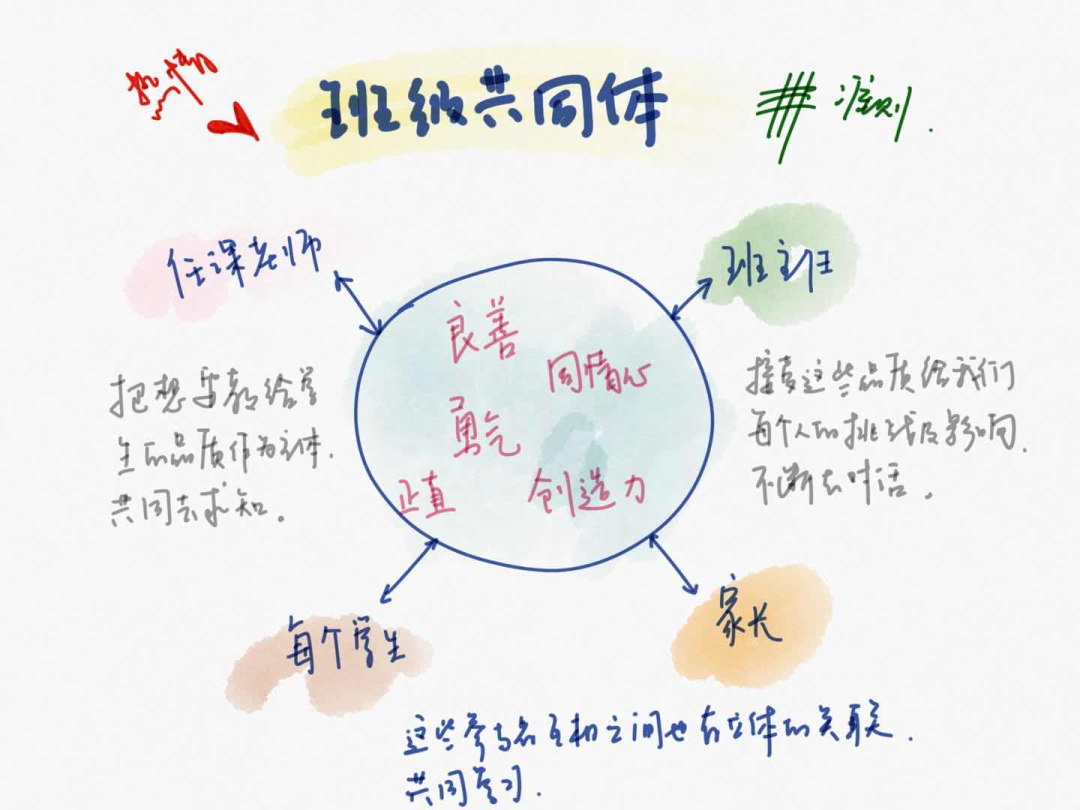

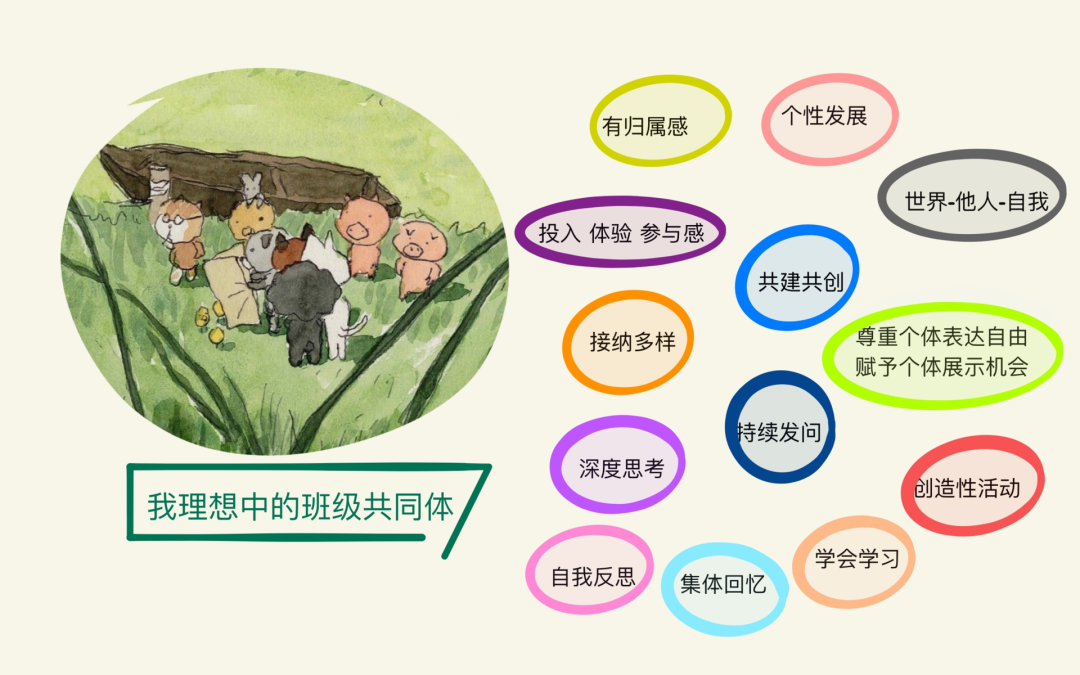

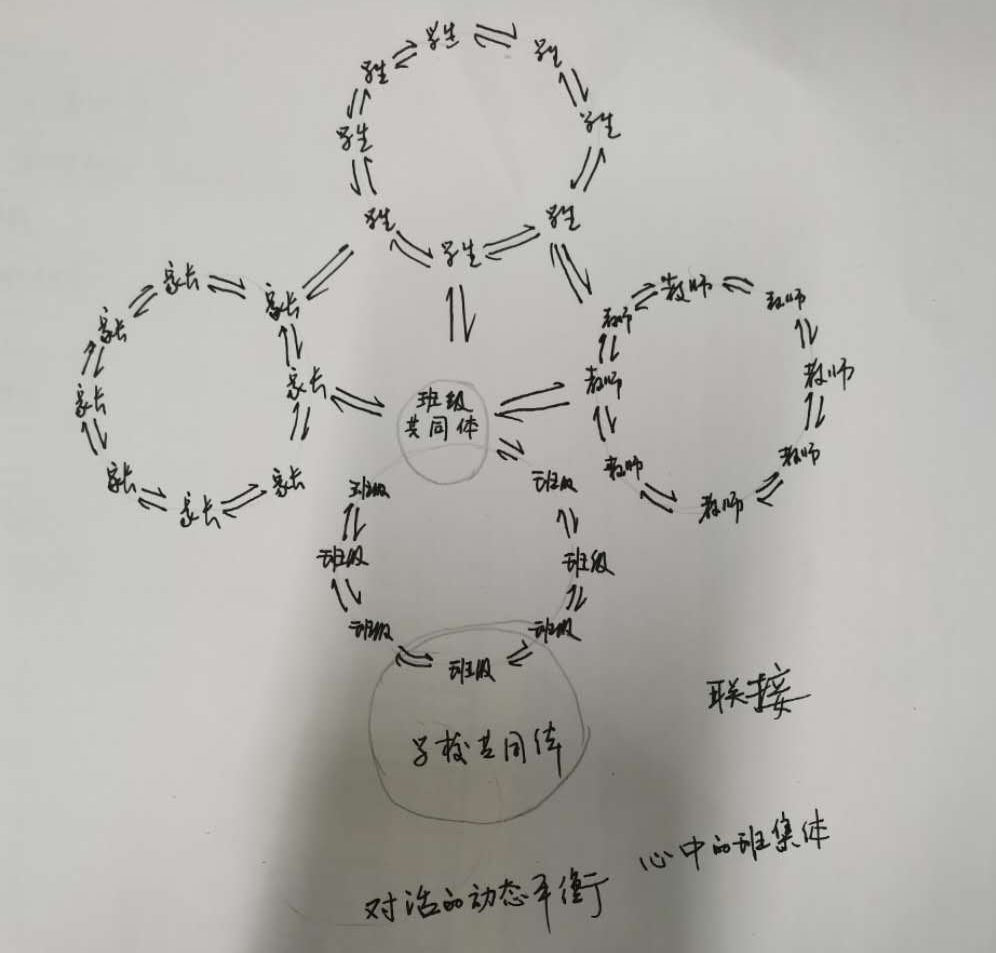

作为阅读交流会后的小作业,老师们思考后绘制了自己理想中的班级共同体:

“伟大事物”有着独有的内心世界,自我认同与自我完善,有一种不依赖我们对它看法而自在自为的能动性。我们所求知的伟大事物就像我们自身一样,有着成长型思维,随着各种因素变化而变化,是像对待一个有着无数可能变化的孩子?还是像对待一颗永不改变的顽石?“

世界,从一粒沙中见

第五次阅读交流会

一沙一世界,一花一天堂。细微的东西往往反映事物的发展本质,代表事物的发展方向,越是细微的追求,也越是反映观念的本质。回想一个教学的细节,你对于教学观念的本质是怎么样的?

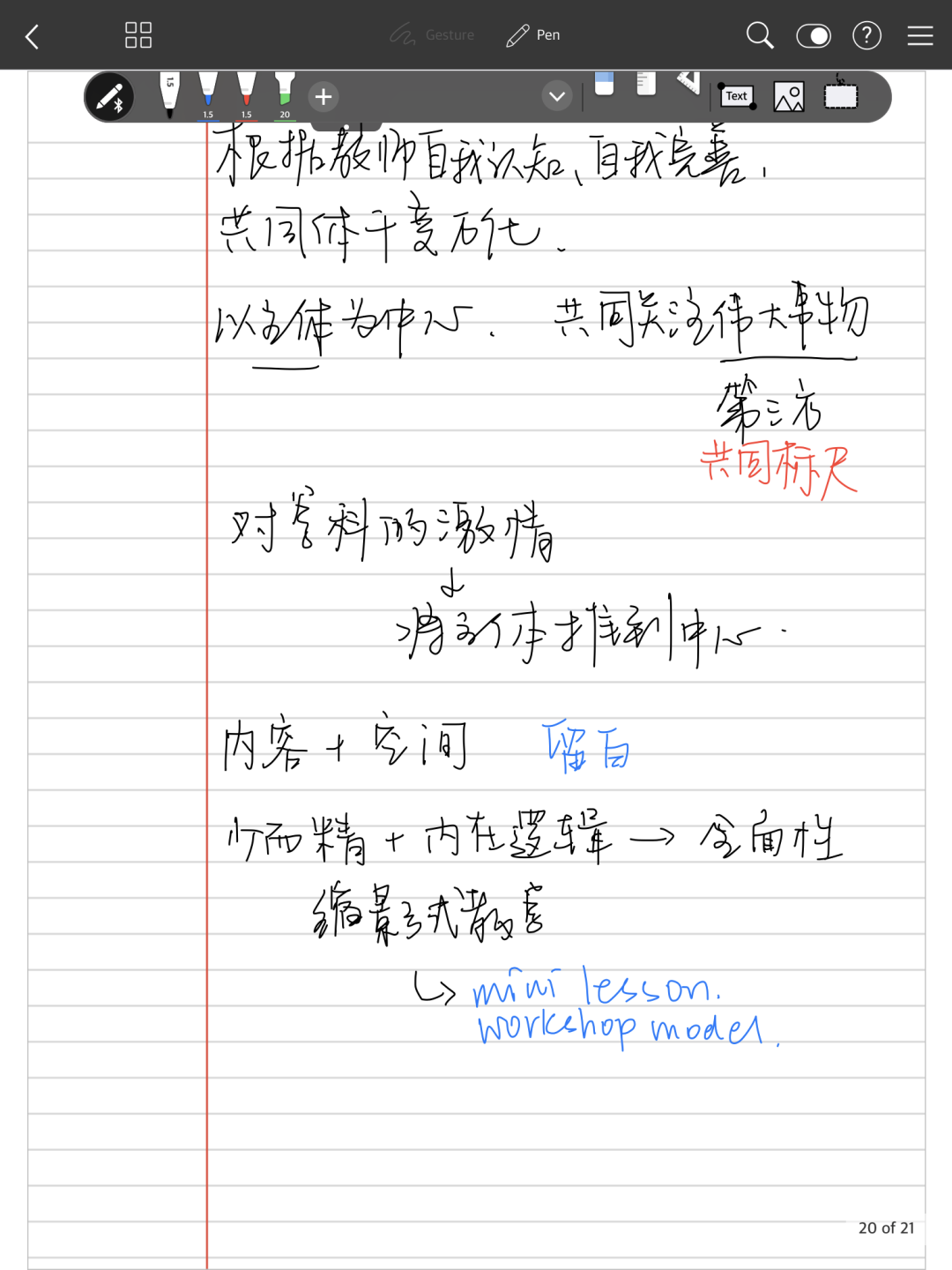

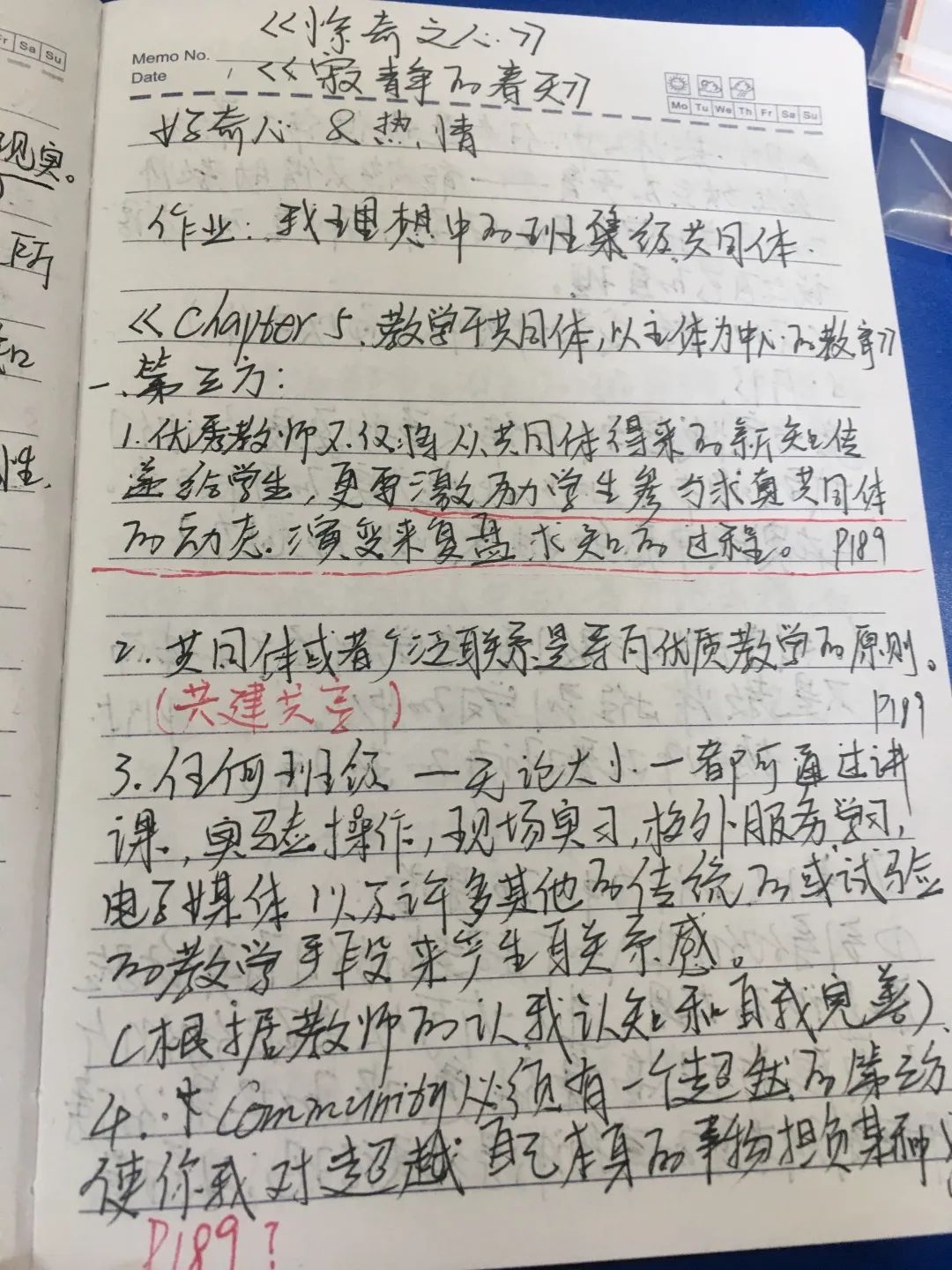

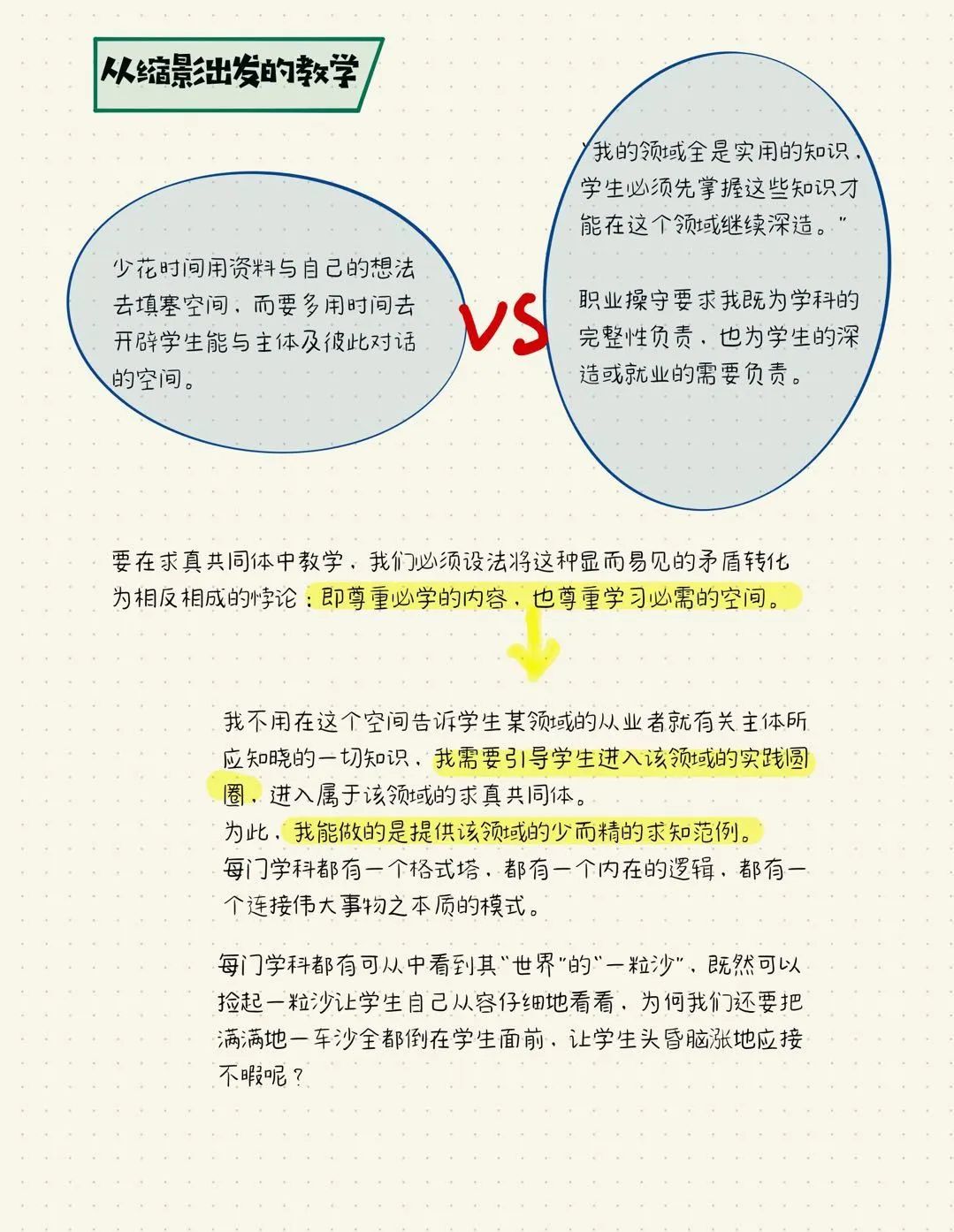

《教学勇气》的第五章——教学于共同体:以主体为中心的教育——向我们介绍了以教师为中心和以学生为中心以外的教学模式,以主体(第三事物)为中心的课堂,即教师和学生同时专注于同一伟大事物。教学或许可以少而精,尊重必学的内容,也尊重学习必需的空间,重要的是引导学生“从一粒沙观察世界”,这即是从缩影出发的教学。

如何找到自己教学里合适的“一粒沙”呢?

第五次交流会中,我们在寻找自己的缩影。你觉得什么动物能代表你?有哪三个相似的地方?

麻雀——平凡;群居动物;麻雀虽小五脏俱全,对人格的完整性是追求

森林里的小精灵——活泼,很多想法,爱玩,飞来飞去;生活在大自然中;有自己空间但也和周围有联结

蜘蛛——儿子有本书,里面提到蜘蛛很专心织网,自己也很专心;蜘蛛织网也是一个有计划的过程,自己也很喜欢计划;但也和蜘蛛一样容易生气

(老师们的发言节选)

接下来我们一起探讨了对学科的激情以及学科对自己生活的影响,你对于学科的激情来自哪里?

讲课的激情来自学科和学生,想要感染学生,帮助建立学科和学生的联系;高中学理科,大学选择英语作为专业,学英语对性格的影响也有很大的影响,以前不喜欢说话,但英语学习过程中需要做presentation和别人交流,慢慢减少了表达自己的紧张;虽然语文和英语老师很辛苦,看早自习,督促学生,但不后悔因为在过程中,自己也能阅读英语小说文本很幸福,接触到另外的文化,压过工作中的辛苦

对语言学的激情,是促使自己当老师的学科,一直很喜欢语言,不做老师也很喜欢,让自己想学更多的语言,能够了解不同背景的学生,了解文化差异;目前自己是全科老师,对新的东西很博爱,这是让我有激情火花的

(老师们的发言节选)

在以主体为中心的教学中,教师的角色和任务是什么?

注:主体指学科或者和学生一起要去认识的东西

主体为中心对老师的要求其实很高,需要清楚学生本来位置以及要到什么位置;引导学生提问的时候老师有大概方向,能够预想学生会问什么,知道有哪些地方学生是可以到达的,哪些地方有困难但努努力是可以的,哪些是比较有挑战的;老师虽然说的不多,但清楚知道老师的反馈对学生会有什么效果

引导学生看到伟大的事物,给学生与伟大事物联结的空间,尊重学习的内容和学习的空间;书中提到很多具有实践操作性的内容,比如课前如何准备选题,进入课堂提问的技巧,如何转化与一个学生的对话到学生之间的对话,这些都是很有挑战性的;

(老师们的发言节选)

以微知著

老师们分享本学科中的一个值得钻研的小范例,钻研这个小范例,能整体理解怎样的学科思维/内在逻辑?

党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》强调落实“税收法定原则”。2015年3月,十二届全国人大三次会议表决通过新修订的《中华人民共和国立法法》,明确“税种的设立,税率的确定和税收征收管理等税收基本制度”只能由法律规定。

每个人对政治的理解不同,政治包括经济政治哲学等方面,让你思考你和世界的关系,很泛,一开始自己也感受不到学科逻辑,现在依然很抽象;但是通过这个例子我们可以有的思考方向可以是,关注政治主体、谁在管这件事以及该主体在社会中的地位,是什么为什么怎么做;这里又谈到管理中的税收管理,可以通过税收主体、收税对象等来理解。现在的感觉是政治更多偏向程序性的知识,是在了解他们背后的逻辑

(老师们的发言节选)

戴着镣铐跳舞

在本章中,作者提出求真共同体的特点是:以主体为中心、缩影式教学、开放学习空间。根据你对自己周边环境的了解,你认为实行这个理念在现实中会遇到哪些阻碍?

“镣铐”是学生的投入时间和空间的问题,心理学作为副课很有定位,尽可能不占学生时间,所以自己坚决不拖堂不布置作业;学生的投入和重视程度方面也会受阻,比如下节课是英语有常规默写,需要记单词,那么有的学生这节课就会在下面看英语;在思考如何调试,比如能否和其他学科相结合

“镣铐”是应试分数,来自家长和领导的焦虑很多;需要面对上级的指标,家长的期盼,重视结果,目标是考上好大学

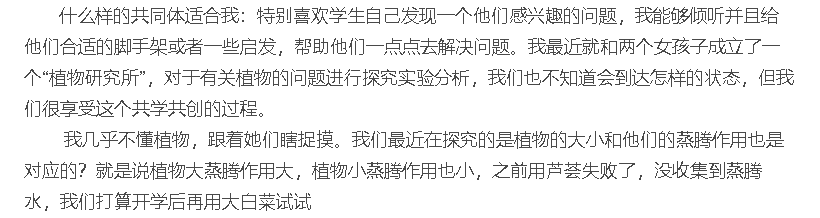

上一章节我们思考了理想的班级共同体的模样,现在我们来探索符合自己本性的创建共同体的方式,什么样的共同体创建方式是适合你的?

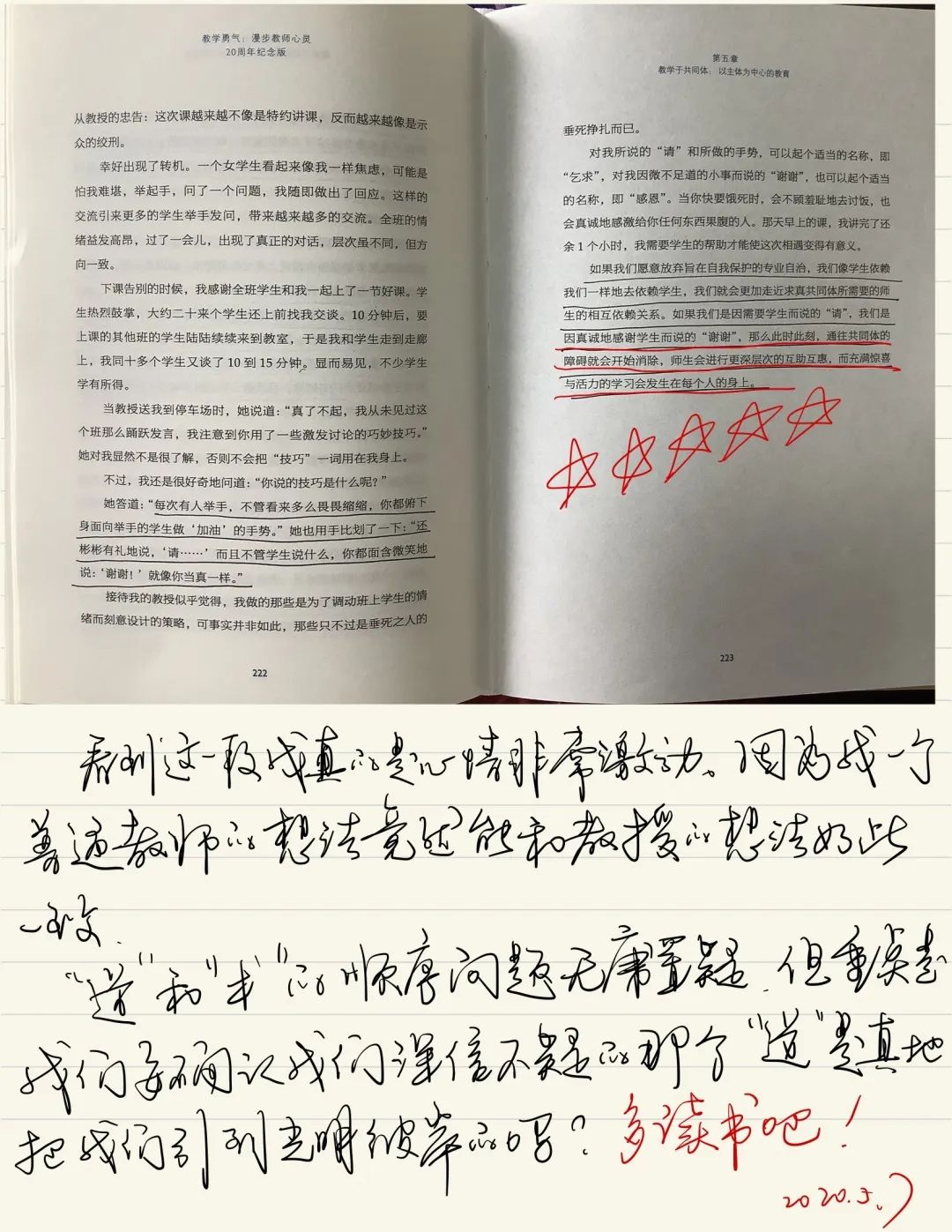

“课堂对于共同体的真正威胁,不是师生权利与地位的差别,而是缺乏这些差异可用催生的相互依存关系。”

“教学中我们的部分命运交给学生是可能的,正如学生把部分命运交给我们一样,如果我们愿意放弃旨在自我保护的专业自治,我们像学生依赖我们一样依赖学生,我们就会更加走进求真共同体所需要的相互依存关系”

“不仅因为你们需要我来帮助你们茁壮成长,我也需要你们的见识和能量来帮我焕发活力。”“

问题,比答案更重要

第六次阅读交流会

我们每天面临着各种各样的疑惑,也面对着来自四面八方的建议与解答,但你是否感觉,这些回答使你更加纠结?也许,你期盼能够有一个明确最佳的答案,却又想好好考虑每条建议的优点;你担心过度依赖他人意见不够独立自主,又迟疑自己的决定是否正确;你希望能够认识一个真实的自己,却又在他人的不同回应中感到困惑。

如果你是教师,你可能既希望向有经验的教师们请教问题,但又发现未必适应自己的班级;既想让学生们快速得出正确的答案,又发现他们实际上并没有掌握解题的方法。很多时候答案仿佛没有那么重要。

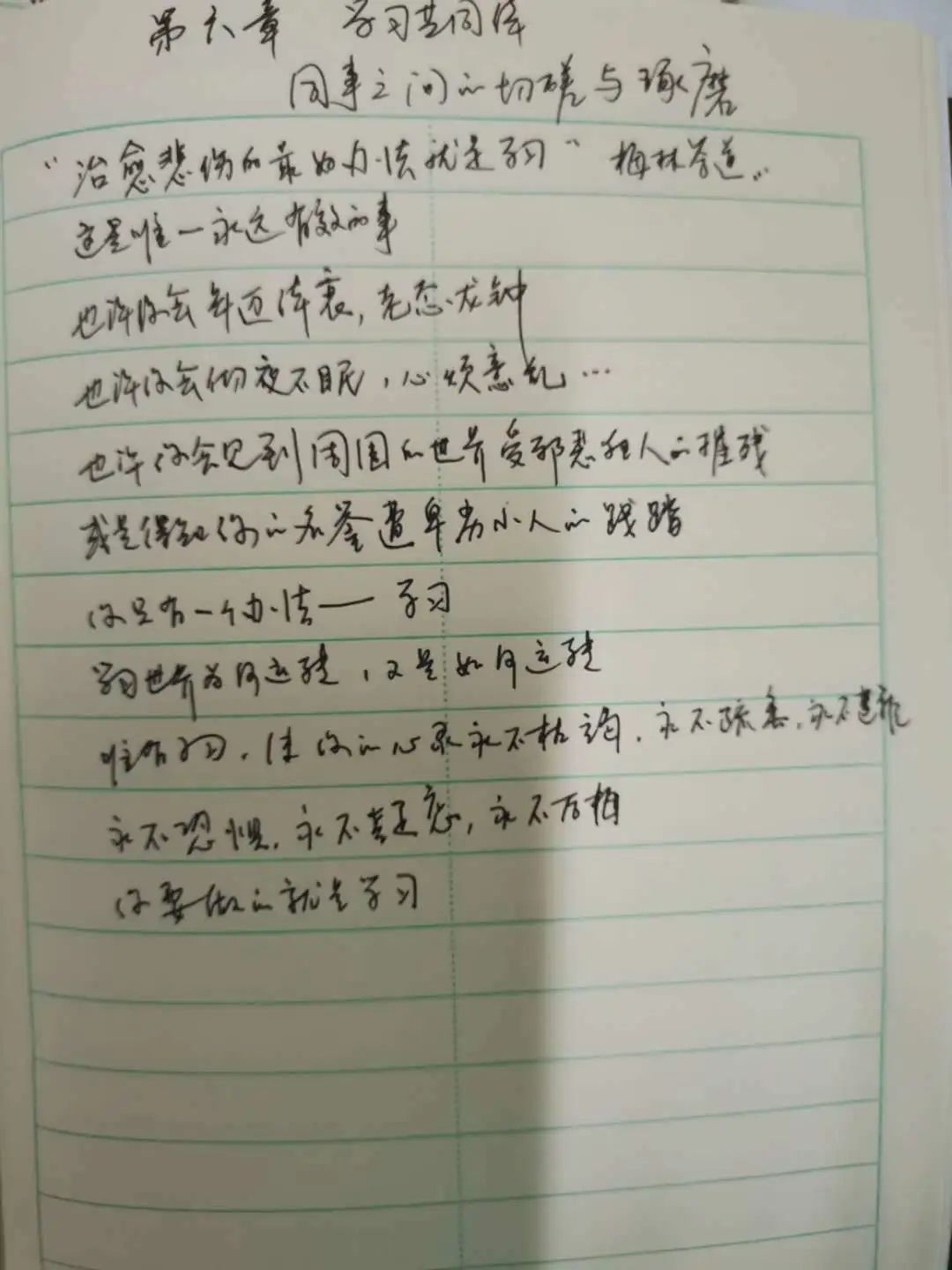

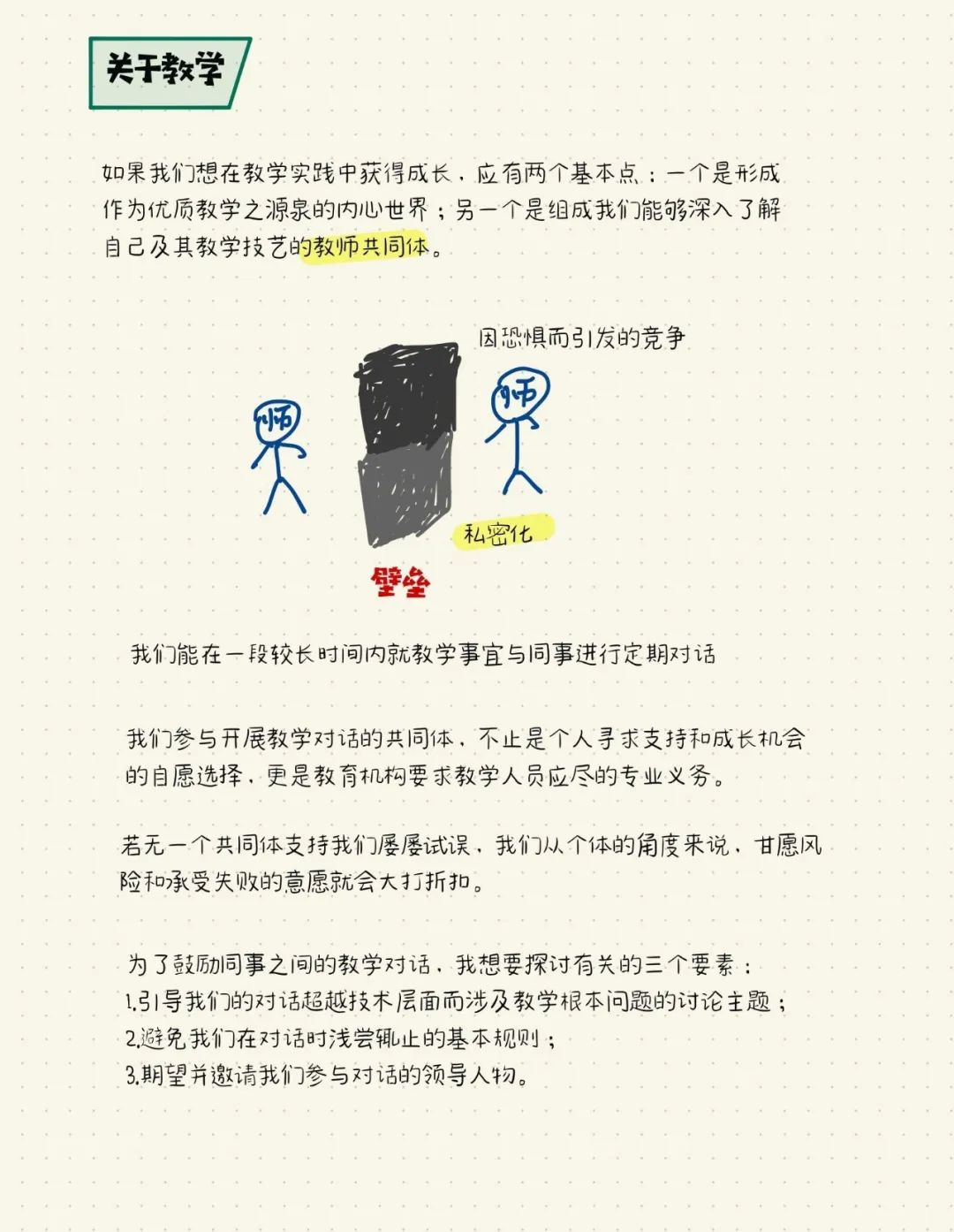

《教学勇气》的第六章——学习于共同体:同事之间的切磋与琢磨——探讨了对立统一、相反相成的“悖论”概念,主张用悖论式思维(不是非此即彼,而是既此又彼)去整体地看世界、拥抱所有对立面。其中主要阐述了如何用悖论原理认识自己、设计教学。如何在对立中取得平衡?书中没有给出一个标准具体的方法,而是强调了“体验生活中的一切”和“爱的力量”的重要性。

在第六次交流会中,老师们分享了“教与学中的关键时刻”,并进行了多次对话。在对话的过程中,大家用提问的方式代替了给出建议和想法,提问者引导被提问者不断思考深入话题,一步步自我探索与思考。

例如,在「对话的规则」中,老师们模仿了书里239页的“澄清委员会”的流程进行和XX老师的对话,其他老师们静默、聆听。

澄清委员会

对话规则:

- 只需提问,不能给建议和自己的想法

- 开放性,不问封闭式提问和诱导式提问

- 被提问者可以选择跳过问题

- 在被提问者思考的时候,提问者不能催促

- 提问者可以追问,但是追问的原则同上

- 保密

提问的参考:

问题性质 / 相关背景 / 可能的后果

你觉得这是一个什么问题?

你希望的状态是怎么样的?

你觉得这种情况会是什么原因?

你觉得这种情况有什么影响?

你对此有什么感受?

你的需求是什么?

你觉得学生有什么感受?

你觉得学生的需求是什么?

你之前有遇到过这种情况吗?

如实反映:

提问者和被提问者对于刚才的环节如实反映(不是要提供给人忠告的机会,而是真实地反馈焦点人物不经意说过的事情。)

老师们分享自己体验澄清委员会后的感受:

当他人来向我们询问时,除了直接给出建议,我们还可以运用一些其他的方法,比如:提问。用提问式的层层深入,来倾听对方的感受与想法,他人给出的意见也许永远只是意见,而非最适合自己的决定。

每个人在满足自我表达欲望的同时,也需要学会倾听,这可能比直接给出答案更好地达到效果。教师去引导学生时,也可以采取开放式提问或诱导式提问,促进学生发出自己的声音,学会自我反思,恰如戴老师所言:“发现珍珠一样的真理”。

在安全的氛围中自由联结

前三章是在教学上对教与学的内在探索,包括恢复自我意识、敢于正视恐惧、用“两难”的悖论观整体地看世界。后三章我们则转向共同体,更多地与外界联系、与我们息息相关的他者联系,包括教学中的伟大事物、以主体为中心的教育、教师的自我成长。

“伟大事物”乍看之下感觉很抽象,但如同诗聪老师所希望看到的学生眼里的光,“这道光并不是来自于学校的窗明几净,也并不是来自于老师的博学,这道光正是学生对伟大事物本身的反映,就像太阳是地球的光明之源。”

当学生们自觉走向伟大事物,此时教师、学生、知识、世界……也构建成了一个息息相关的共同体。

而在原本设计的六章阅读交流会结束之后,老师们的联结仍在继续:在群里自由分享第七章的阅读感悟、和PEER伙伴共同设计阅读复盘会、并且参与本次读书会的五位老师仍然怀抱共创与求知的热情,作为领读人继续参与下一期《为什么学生不喜欢上学》读书会。